まだ2025年度栃木県中高一貫校の入試問題の考察をしていなかったので、アップしたいと思います。

2025年度の入試の問題は全般的に易しい問題でした。

悩むところとしては、大問4の問2くらいかなぁって思います。

その他の問題はしっかりと読めば解ける問題です。

おそらく、平均点も高かったと思います。

では、見ていきましょう!

2025年度栃木県中高一貫校入試問題考察

まず、何度もお伝えしていると思いますが、

中学入試でも、高校入試でも、大学入試でも、まずは学校の成績が大切です。

推薦入試となるとなおさら大切なので、普段の学校の生活態度(提出物等も)、またテストは確実にこなしていきましょう!

今回の中高一貫校の入試についても同様で、特に小学校5、6年生の成績が関係してきます。

具体的にお伝えすると、小学校5、6年生の2年間分で

9教科✕3段階✕2年分=54点満点で、51点以上が理想。

ただ、学校の成績は満点だと良いですね!

今はだいぶ、行動を点数化していきていて、先生の感覚で成績をつけることはなくなってきていると思いますが、それでも、この点数は学校によってだいぶ差があると思います。

特に全校生徒が少ない学校だと、比較対象が少なくなるので、点数が付け辛いかと・・・

まぁ、そこも考慮して採点はしてくれると思いますが、とにかく学校の成績は満点を目指しましょう!

そして、適性検査と作文です。

ここ最近の適性検査は、答えが一つに定まる問題になっています。

なので、適性検査で得点を落とすわけにはいきません。

作文については、書き方、表現力、将来性などを見ていると思います。

作文も大切ですが、まずは適性検査でしっかりと点数を確保しましょう!

では、2025年度入試の解説、考察です。

昨年までは『下野新聞社SOON』で過去の問題が全て掲載されていましたが、今年からそれがなくなってしまいました。

問題については、書店でお求めください。

適性検査1 問1

このシリーズで、何度もお伝えしていますが、

これだけ、文章量の多い問題については、いきなり最初から文章を読むことはオススメしません。

文章の中には、読まなくても良い所もあります。

最初から読んで時間を費やすよりも、まずは問題文を読んで、どこが問題になっているか確認してから全体の文章を読み始めましょう!

と、いうことで、問1です。

問1については、とてもイージーな問題でした。

◯✕を書くだけの問題で、イージー過ぎるのでおそらく完答だと思います。

問題文には、『図1の資料から読み取れることとして適切なもの』とあります。

この時点で、周りの会話文等は読まなくても良いことになります。

問題文をかいつまむと

- ア:令和元年の観光客宿泊数が最も多い

- イ:毎年外国人宿泊数は20万人以上

- ウ:令和5年の外国人宿泊数は令和4年の5倍以上

- エ:令和5年は平成30年に比べて減っているが、外国人宿泊数の割合は増えている

アについては、単純に一番多いかどうかですが、平成30年の方が多いことが数値からわかります。⇒✕

イについても、20万人以上かどうかですが、これも令和2年、3年、4年と下回っています。⇒✕

ウについて、令和4年の45,796人に5を掛けます。

ただ、ここで素直に45,796✕5をすると時間がかかります。

問題文は5倍以上かどうかを見ているだけなので・・・

効率のよい子は概数を考え、上から二桁を見て、45✕5だけをして確認します。

45✕5=225 (百の位が9だったとしても、✕5なので、上から二桁の22には影響がありません。)

この時点で、令和5年の235,283を下回ることはないことが確定します。⇒◯

エについても概数です。十万の位以上を見て、

- 令和5年は、2÷78≒0.025(切り捨てして、少なく見積もっています。)

- 平成30年は、2÷83≒0.024(割る数を切り上げて多く見積もっています。)

見積もっていても、令和5年の方が割合が大きいことがわかります。⇒◯

問1から、素直にやると大変な計算になってしまい、時間を使ってしまうので、概数の計算は絶対的に必要です。

適性検査1 問2

問2もとてもイージー問題でしたね!

いつも通り、問題文から確認しましょう!

『図2にあるポイントを全て使って直した場合』とあるので、図2を確認すると、『やさしい日本語』とあります。

先程の問1から『外国人』というキーワードがあったので、会話文を読まなくても、『外国人向けにやさしい日本語を』ということが連想できると思います。

選択肢を読んでもらえれば、直ぐにやさしい日本語がウということがわかりますね!

適性検査2 問1

これもとてもイージー問題です!

最初から読んでいくと、いろいろなルールがあって、混乱するかもしれません。

しかし、問題文から確認すれば、直ぐに答えは見つかります。

問題文のキーは『1つにしぼることができる質問』。そして・・・

読み落としてはいけないのが、『二つ選び、記号で答えなさい。』

と、いうか、選択肢を読めば、答えが2つあることに気づくと思いますが・・・

まず、会話文中に2つの質問が終わっています。

この時点で、BとCしか残っていません。

そして、アの質問をして、『はい』ならC。『いいえ』ならBとなります。

エの質問をして、『はい』ならB。『いいえ』ならCとなります。

なので、答えはアとエです。

適性検査2 問2

これは、ちょっと面白い問題です。

会話文の内容がちゃんとイメージできているかですね!

では、会話を追っていきましょう!

- 1回目:『A>B』

- 2回目:『D>C』

- 3回目:『D>E』

- 4回目:『A>D』

この4回で確実に分かっていることは、『A>D>(C、E)』ということです。

この4つの順位にBがどこに入るかまだ分かっていません。

と、いうことで答えは、『言えない』で、BとDを比べていないからが理由になります。

⬆️⬆️⬆️この過去問はまだ2025年度版のみです。ご注意を!

適性検査3 問1

ここは、資料が多くてどこを見たらよいかパニックになるかもしれません。

結果からお伝えすると、全てを見なくても良いのです!

必ず問題文から確認してください。

実際、5人の内容は全員が『正しく事実をとらえていません。』

問題文を先に確認せずに、5人の意見を読んでしまうと、よりパニックになるでしょう。

なので、『問題文 ⇒ 5人の各意見 ⇒ スライド』の順に見ましょう!

Aさん、Bさんはスライドのことをそのまま指摘しています。

しかし、Cさんは『5年生の説明がない』と言っていますが、スライドの中にはちゃんと『5年生の内容』もあります。

また、Dさんについても『授業編だけがのっています。』とありますが、『家庭学習編』についても資料があるのがわかると思います。

そして、最後にEさんはちゃんと正しい事実を指摘しています。

資料がたくさんある場合は、使わない資料もあることもあるので、問題文から先に読み、見なくても良い資料は、見ないようにしましょう!

適性検査3 問2

ここもイージー問題です。

ただ、表現力があるかどうかで変わってくるのかなぁって思います。

まずは、問題文です。『けんたさんの発言の穴埋め問題』です。

こういった問題は、言おうとしていることはわかるのに、表現ができないということがあります。

国語の抜き出し問題、または文中の言葉を使う問題ではないので、正解は確実に1つに定まるわけではありません。

学校側としても、一字一句同じになるとは思っていません。

表現しようとしている内容が、的を得ていれば、問題ありません。

ただ、今回はけんたさんの前にみきさんが似たような言葉使っています。

これは、真似をした方が良いでしょう!

みきさん『縦に積み重ねているから、人数の合計が一目でわかる』から

けんたさんの同じように『横に並べているから、人数の差がわかる』みたいな表現であれば確実に丸になるでしょう!

適性検査4 問1

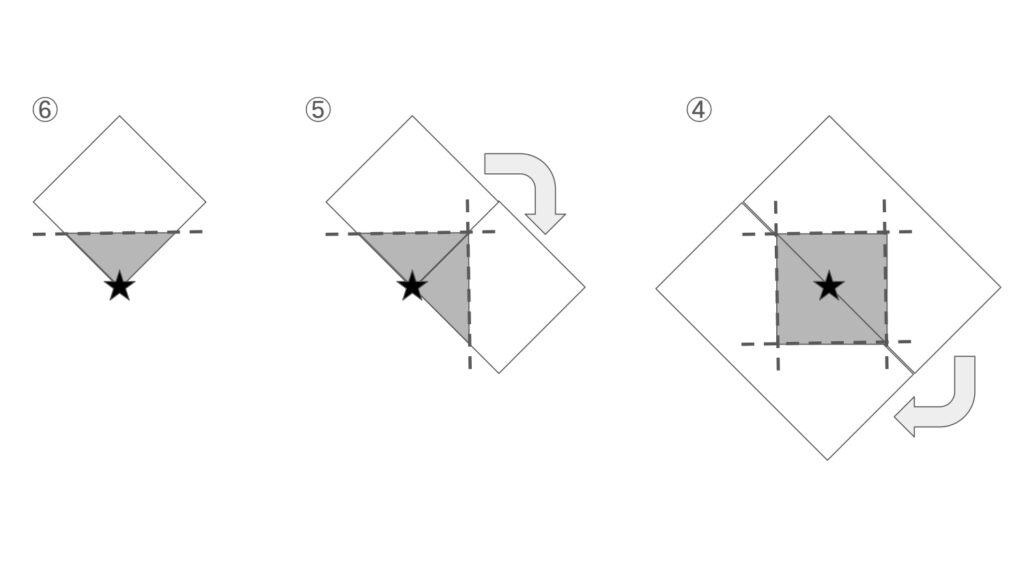

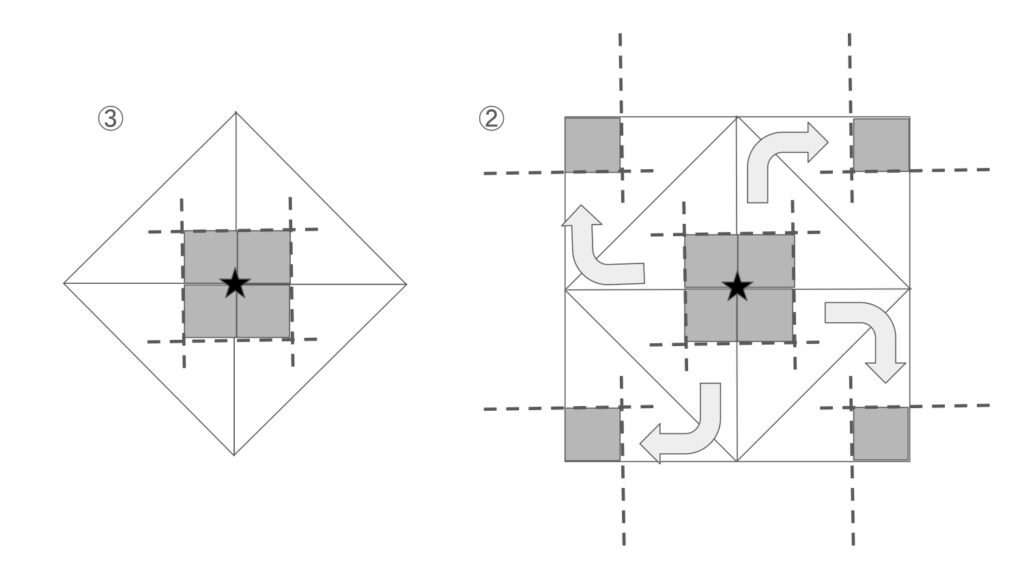

出ましてね!折り紙問題!

この問題は、戻していくことがセオリーです!

どう戻していくかというと、図2の⑥から順に切り取り線を書いていくだけです。

切り取ってしまう部分は色を付けておくと良いでしょう!(下図はグレー部分が切り取ってしまう部分です。)

⑥から⑤に折り紙を開くと、切り取り線が縦に書くことができ、2本になります。

⑤から④に折り紙を開くと、切り取り線は4本に!

折り目を基準に対象な図形になっていればOKです!

次に、③から②にも同じく、折り目を基準に対象な図形になるように4か所同じことをします。

切り取り線は倍になっていればOK!

折り紙の問題は、よく出題されます。

戻すこと!対象にすること!を意識して!

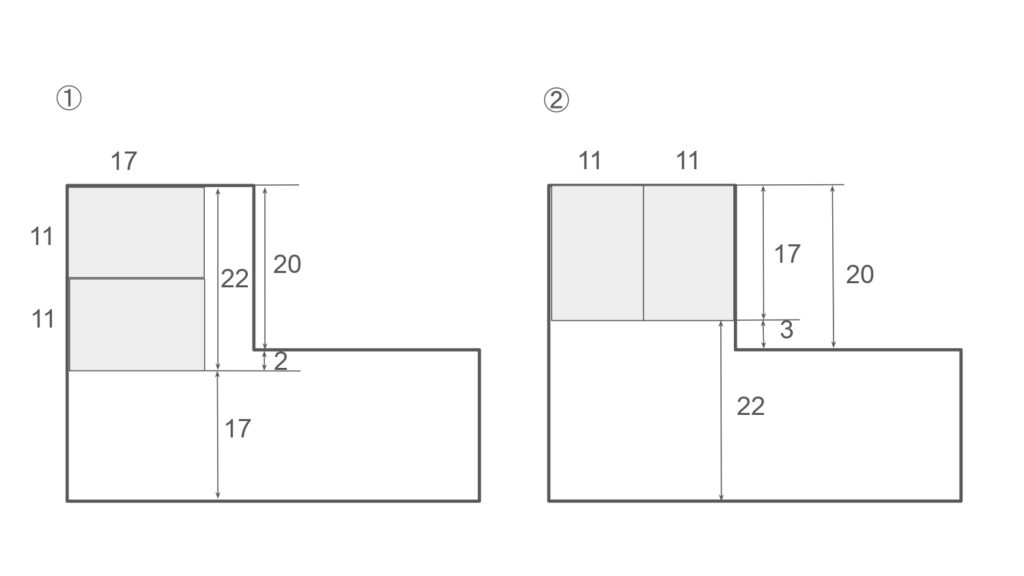

適性検査4 問2

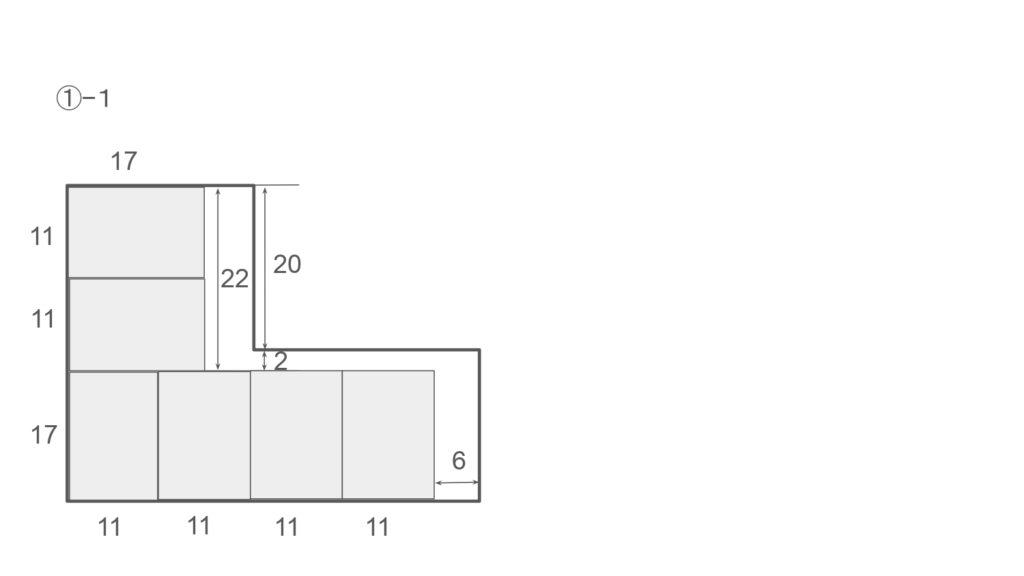

さぁ、こちらも図形の問題です。

なんかワークショップみたいな問題です。

まず条件を整理しましょう!

- グループにあずきは1kgずつ

- あずき40gに対して縦11cm✕横17cm

- こうたさん、かおるさんの布

①は、1kgのあずきを40gずつ分けるだけです。

1,000(g)÷40(g)=25(個)

よって最大で、25個作ることができます。

次に、②はこうたさんの布で、縦11cm✕横17cmの長方形がいくつ作れるかです。

この問題でキーポイントが最大の枚数です。

こういった問題は、必ずいくつか検証が必要です。

おそらく最初に行うことが、横90cmの中に、お手玉の横17cmがいくつあるか?

また、縦35cmの中に、お手玉の縦11cmがいくつあるか?を考えると思います。

- 90÷17=5.29…

- 35÷11=3.18…

よって、横に5枚で縦に3枚取れることがわかり、全部で15枚!

これで答えを書いてしまうと得点がもらえません。

中学入試ですよ!

そんなに甘くありません!!

先程もお伝えしましたが、キーポイントは最大の枚数です。

もっと増やすことはできないか必ず検証しましょう!

下がってきたとは言え、宇東附中の倍率は3〜4倍です!

ストレートで出るような問題の場合は、絶対に答えを疑ってください。

と、いうことで、先入観にとらわれてはいけません。

『長方形の縦と横』って、どっちがどっちというのは誰が決めたのですか?

『横』は『横』、『縦』は『縦』と見えてしまうと、この問題は解けません。

先程の計算を逆にしてみましょう!

- 90÷11=8.18…

- 35÷17=2.05…

そうすると、8枚✕2枚取れるので、合計16枚となります。

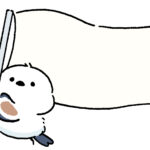

③は、かおるさんの布で縦11cm✕横17cmの長方形がいくつ作れるかです。

この問題も、必ずいくつか検証が必要です。

まずは、上部にどれだけ入るか試してみましょう!

下図のように2パターンが考えられますね!

まだ、この段階では予測ですが下図の①の方が上部の余白が大きいことがわかるので、これではなさそうですが・・・

ただ、それでも検証してみましょう!

①の下部に11✕17を埋めてみます。

そうすると、下部には4枚入ることがわかり、全部で6枚となります。

さぁ、これが答えになるか、先程の②の図の下部に11✕17を埋めてみましょう!

②に下部は縦に22cmあるということを考えると下図のように入れることができます。

全部で7枚入れることができましたね!

余白の面積を考えると、流石にこれ以上は入れられなそうです。

ということで、答えは7枚となります。

いかがですか?

間違えていませんか?

適性検査5 問1

ここはイージー問題です!

会話文をしっかりと一つ一つアトラクション一覧にしるしを付けていけば、直ぐに答えが出ると思います。

ここは、皆さん、できたんじゃないでしょうか!

適性検査5 問2

こちらもよく出題される時刻表と見比べて答える問題です。

まずは、条件を整理しましょう!

- 全てのエリアを回る

- 閉園時刻の10分前に入場したエリアに戻る

- 1つのエリアは移動をあわせて1時間

- (となりのエリアへの移動は10分 ⇒ 遊ぶ時間は50分)

- お昼はオリジナルハンバーガー ⇒ Dエリアの4️⃣

- お昼の時間は12時〜13時で40分間

- 遊覧船と汽車を使う

- エリアでは必ず遊ぶ

この問題も、必ずいくつか検証が必要です。

まず、条件4、5の12時〜13時の間に、Dエリアの4️⃣で40分間お昼休憩するためには、『Dエリアに少なくても11時〜12時20分に到着』していなければなりません。

となると、Dエリアは、3番目に訪れないといけません。

この時点、行き方は・・・

- E⇒B⇒D

- E⇒F⇒D

- F⇒C⇒D

- F⇒E⇒D

ただ、ここで遊覧船の時刻が合うかどうか・・・遊ぶ時間は50分間なので、

- E終了が10:20となり、E出発の遊覧船は11:00

- F終了が10:20となり、F出発の遊覧船は12:00

どちらも待ち時間がだいぶあります。あまり良い選択肢とは言えません!

ということで、ここはひとまず、

- E⇒B⇒D

- F⇒C⇒D

に絞ります。

次にF⇒C⇒Dのラインですが、これを選択してしまうと汽車を使うことがなくなってしまいます。

なので、

- E⇒B⇒D

選択肢は、一般に絞れます。

移動は10分間を考慮して、時間を当てはめると・・・

- E(終了10:20) ⇒ B(開始10:30)

- B(終了11:20) ⇒ D(開始11:30)

- D(終了12:20) ⇒

Dの遊びの終了が12:20なので、その後にお昼休憩が40分間取れる。

この後、汽車を使うことを考えると順番はA⇒C⇒F。

汽車の時刻が合えばOKです。

- D(終了13:00) ⇒ A(開始13:10)

- A(終了14:00) ⇒

Aエリアから汽車は直結なので移動時間はかからないと考えると、汽車の時刻14:00に乗ることができます。

- C(到着14:10) ⇒ C(開始14:10)

- C(終了15:00) ⇒ F(開始15:10)

- F(終了16:00) ⇒

ここで同じく、Fエリアから遊覧船は直結なので、遊覧船の時刻16:00に乗ることができます。

遊覧船を20分間乗ると、ちょうど閉園時刻の10分前に戻って来られる。

今回は、一つ一つ考えましたが、移動時間と遊ぶ時間の合計が1時間なので、これで計算するともっと早く出てくると思います。

ただし、移動時間がない場所があるので、そこは注意してください。

答えは、E⇒B⇒D⇒A⇒C⇒F⇒E

2025年度栃木県中高一貫校入試問題考察!まとめ

いかがだったでしょうか。

前述しましたが、2025年度入試の問題はだいぶイージー問題が多かったような気がします。

受験された人は、その当日手応えがあったのではないでしょうか。

しかし、これは入試です。

ちょっとのミスが命取りになります。

計算力も大切ですが、読み落とし、読み間違え、表現力不足等に気をつけて、確実に得点していきましょう!

補足:作文問題

2024年度(令和6年度)入試から作文の傾向がガラリと変わっています。

まだまだ2年間の傾向ですが、クラスの学級会の内容が出題されています。

普段、どれだけクラスのことを考えているか、リーダー性が問われているのかもしれません。

作文は書き方も大切です。

作文の書き方として、よくある起承転結や序論・本論・結論をマスターしておきましょう!

コメント